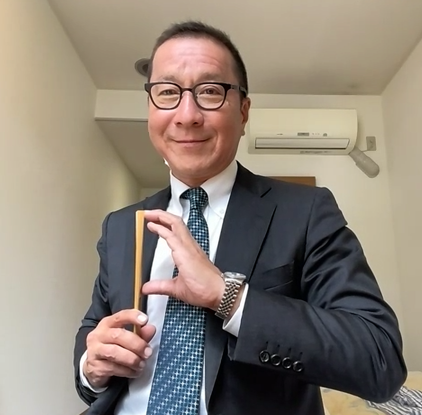

注目のだじゃらー Vol.22 渡邊 修自さん

- お名前:渡邊 修自(わたなべ しゅうじ)

- 生年月日:1990年9月15日

- 出身:埼玉県所沢市

- 職業:海城中学高等学校 国語科教員

- 趣味:野球観戦、観劇

- 私にとってのだじゃれ:人生の相棒

今回のゲストは、東京都新宿区にある中高一貫の名門私立校・海城中学高等学校の国語科教員である、渡邊修自先生です。先生には4年前に「ダジャーレdeござ~る」にご参加いただいたのですが、その後、「漢字テストにだじゃれを活用されている」というお話を耳にし、一体どんな感じなの??ということで今回のインタビューをお願いしました!

Q :

今のご担当は?

A :

中学3年生の国語を受け持っています。今の学校に入って4年目になりました。

Q :

先生もこちらの学校の卒業生と伺いましたが、なぜこちらの学校に?

A :

母校が好きだったのと、「コミュニケーション授業」という演劇的手法を用いた特別な授業があって、自分のこれまでの演劇経験も活かせそうなので、そういう授業もやってみたいなと思いまして。

Q :

元々、先生になりたかったんですか?

A :

まったくそんなことはなくて、最初は役者になりたかったんです。大学も演劇ができるところを受けました。

Q :

なんでまた役者になりたかったんですか?

A :

高校時代に演劇部に入って楽しかったので、続けたいなあと思っていました。当時は教育学部に入って教職課程を保険としながら演劇をやっていたんです。そしたら授業の実習で、台本を作ってそれを人前で演じ、相手を楽しませつつ物事を伝えるというのが演劇につながると気付いたんです。それで今までやってきたことを活かすなら、先生なのかなと思ったんですよね。

Q :

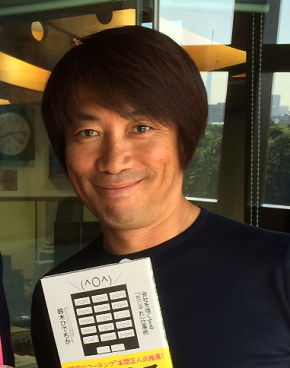

貴校の先生方には、ご縁あって3年前に「学びと対話の質を高めるだじゃれ活用術」と題して、「ダジャーレdeござ~る」の特別編を体験いただいたのですが、どんな印象が残っていますか?

A :

実は学校に入ったばかりで他の先生方ともまだあまり打ち解けてなくて、最初は結構、緊張してたんです。それがあの時間を通して、先生方とも親しい関係になれて、少し殻が破れたというか、自由になれた感じがありました。すごく楽しかったですね。

Q :

そうだったんですね。

A :

「だじゃれの作り方」もとても勉強になって、今でも活用させてもらっています。「だじゃれPK戦」も制限時間があってすごく楽しかったですね。

Q :

それは嬉しいです!元々、だじゃれはお好きなんですか?

A :

大学時代から自分のコミュニケーションを助けてくれましたね。まだあまり親しくなれていない後輩とやり取りをする時だったり、深夜まで演劇を作ってて、疲れてネガティブな感じになった時にボソッと言ったりしてました。

Q :

だじゃれって演劇でも結構、使われたりしません?

A :

そうですね。年齢を問わず観る人みんなに伝わりますからね。

Q :

国語の授業でだじゃれを活用されているそうですが、具体的には?

A :

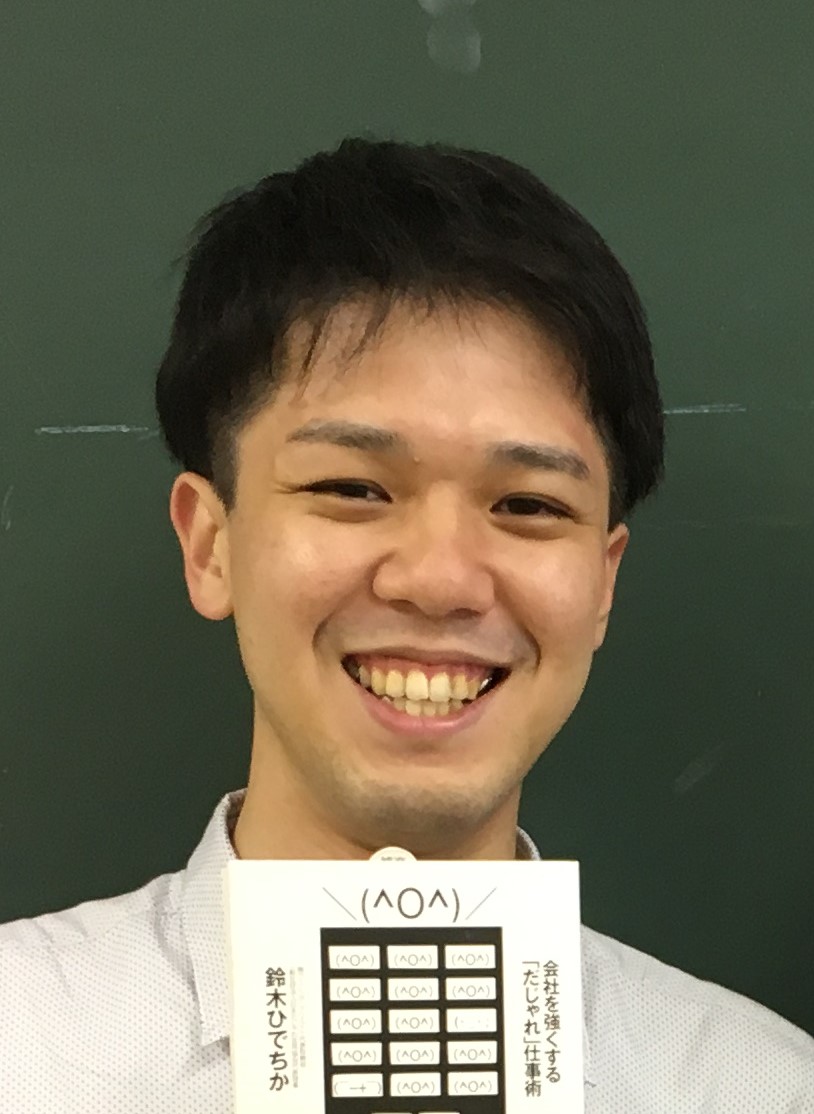

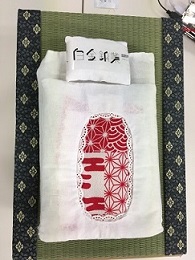

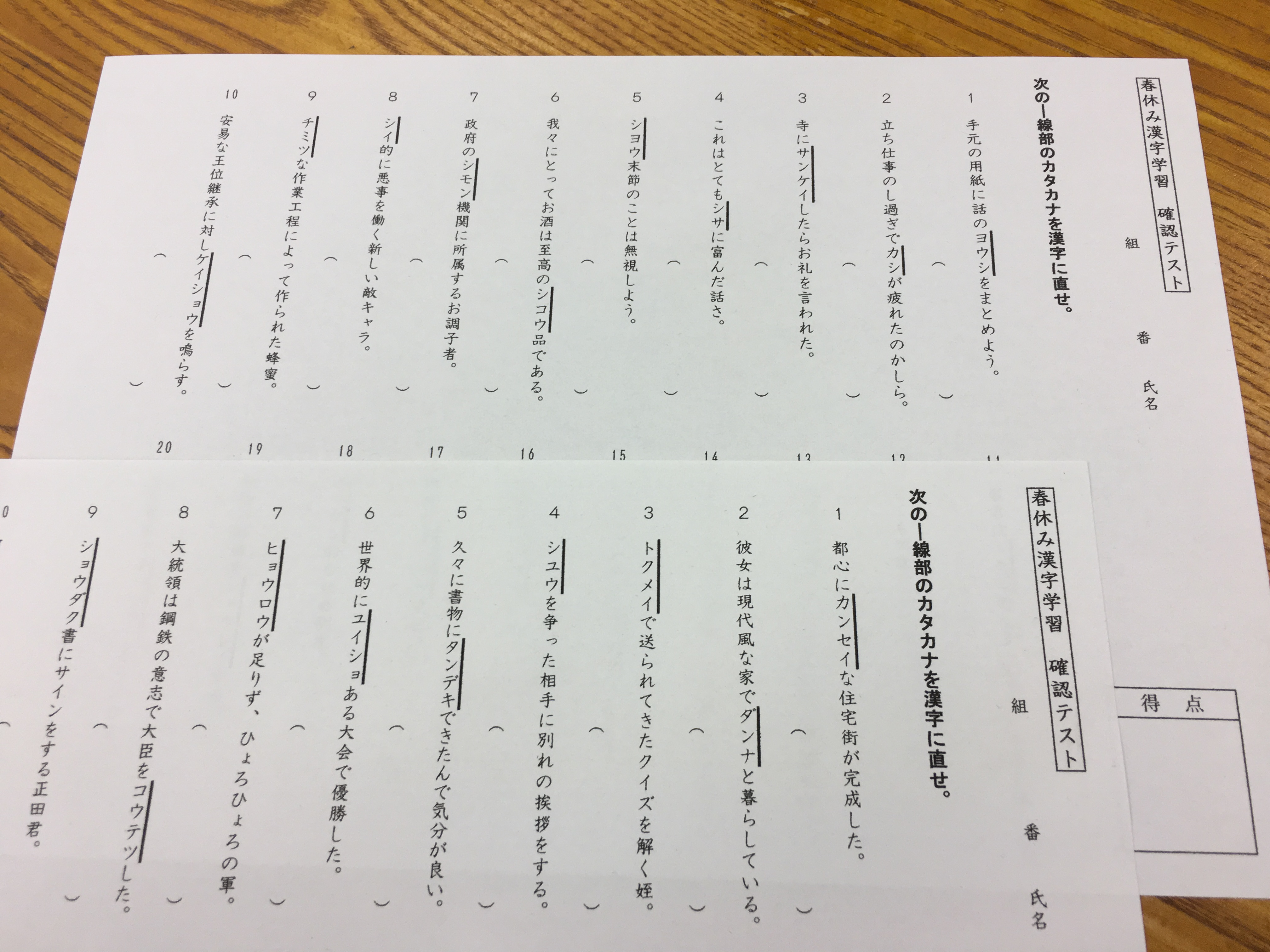

定期試験の漢字テストにいつもだじゃれを使っているんです。これが実際の問題です。

↑だじゃれをふんだんに盛り込んだ漢字テスト。かなり本格的!!

Q :

どれどれ・・・「手元の用紙に話のヨウシをまとめよう」

すごい、これは神(かみ)業ですね!(笑)

A :

さすがです(笑)

Q :

「立ち仕事のし過ぎでカシが疲れたのかしら」・・・。あ、カシ=下肢か!

「これはとてもシサに富んだ話さ」(笑)

「シヨウ末節のことは無視しよう」。すげぇ!

「寺にサンケイしたらお礼を言われた」。んん??これは?

A :

サンケイでサンキュですね(笑)

Q :

まさかと思いましたが、そう来ましたか(笑)しかしすごいですね、これ!!毎回こんなことやってるんですか?どれくらいの頻度で?

A :

春休み明け、ゴールデンウイーク明け、定期試験など、節目節目ですね。

Q :

「彼女は現代風な家でダンナと暮らしている」。これは??

A :

現代風=モダンなので、「モダンな家でダンナと」ですね(笑)

Q :

分かんねー(笑)

A :

知的好奇心をくすぐるように、1~2個は英語を入れてみたりしています。

Q :

そこまでいくと、「どこにだじゃれがあるの??」って余計なところに学生の頭がいっちゃいません?

A :

早く解けるとだじゃれを探す時間が持てる仕組みです(笑)

Q :

だじゃれを見つけることが加点要素になったり?(笑)

A :

そこまではしません(笑)後から聞きに来る生徒はいますけどね。

Q :

普通にテストを作るのより、かなり大変ですよね?

A :

普通なら30分もあればできると思いますけど、1枚作るのに2時間以上かかってますね(笑)

Q :

「うんこドリル」じゃないけど、題材を作るのに手間がかかってますよね。どんな想いでそこまでされているのですか?

A :

今はスマホで簡単に変換ができちゃうので、最近の子は漢字学習に対するモチベーションがあまり高くないと感じています。漢字そのものの面白さに気付いてくれるのが一番ではあるんですが、まずはじめの取っ掛かりとしてテストにだじゃれという楽しみがあることで、少しでも漢字学習にやる気を出してくれるとよいかなと。あとは思いがけない効果として、「次のだじゃれは何だろう?」というところから勉強し出してくれる生徒もいたりします。

Q :

どういうことですか?

A :

テストの範囲も決まっているので、対象となる熟語から「こんなだじゃれが出題されるんじゃないか?」とかですね。

Q :

深読みかも知れないですけど、だじゃれを考えるうちに自然と同音異義語を学んでくれているのかも知れませんね。「カンセイな住宅街が完成した」とか「お酒はシコウの嗜好品」とか全部、同音意義語ですもんね。生徒たちの反応はどうですか?

A :

楽しんでくれているみたいです。テストが終わった後に「どこがだじゃれだったんですか?」とよく聞かれます(笑)

Q :

生徒たちとの会話のきっかけにもなってるんですね。

A :

そうですね。答え合わせの時に「このだじゃれどう?」「まだまだですね」みたいなやり取りもあったりします。

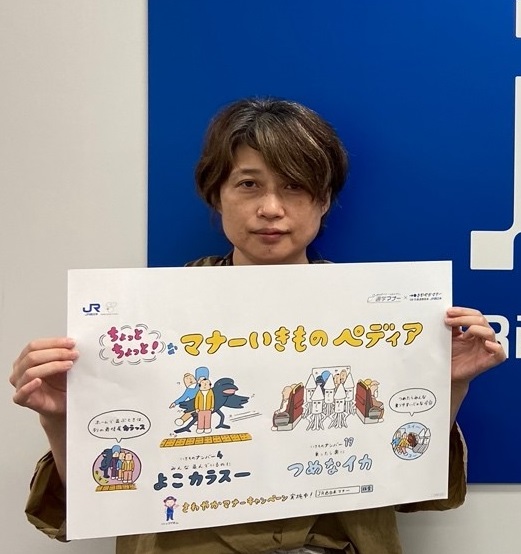

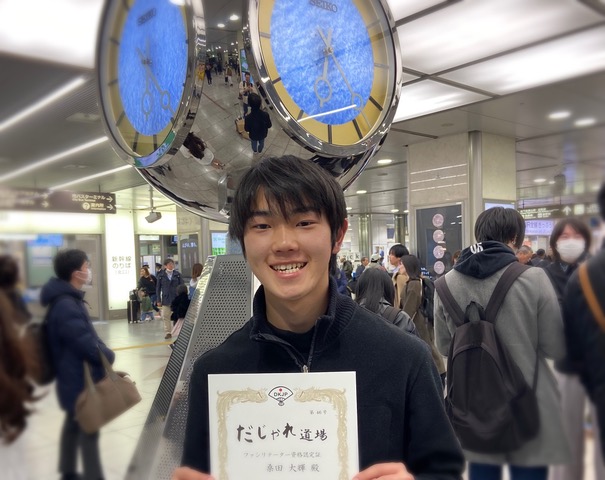

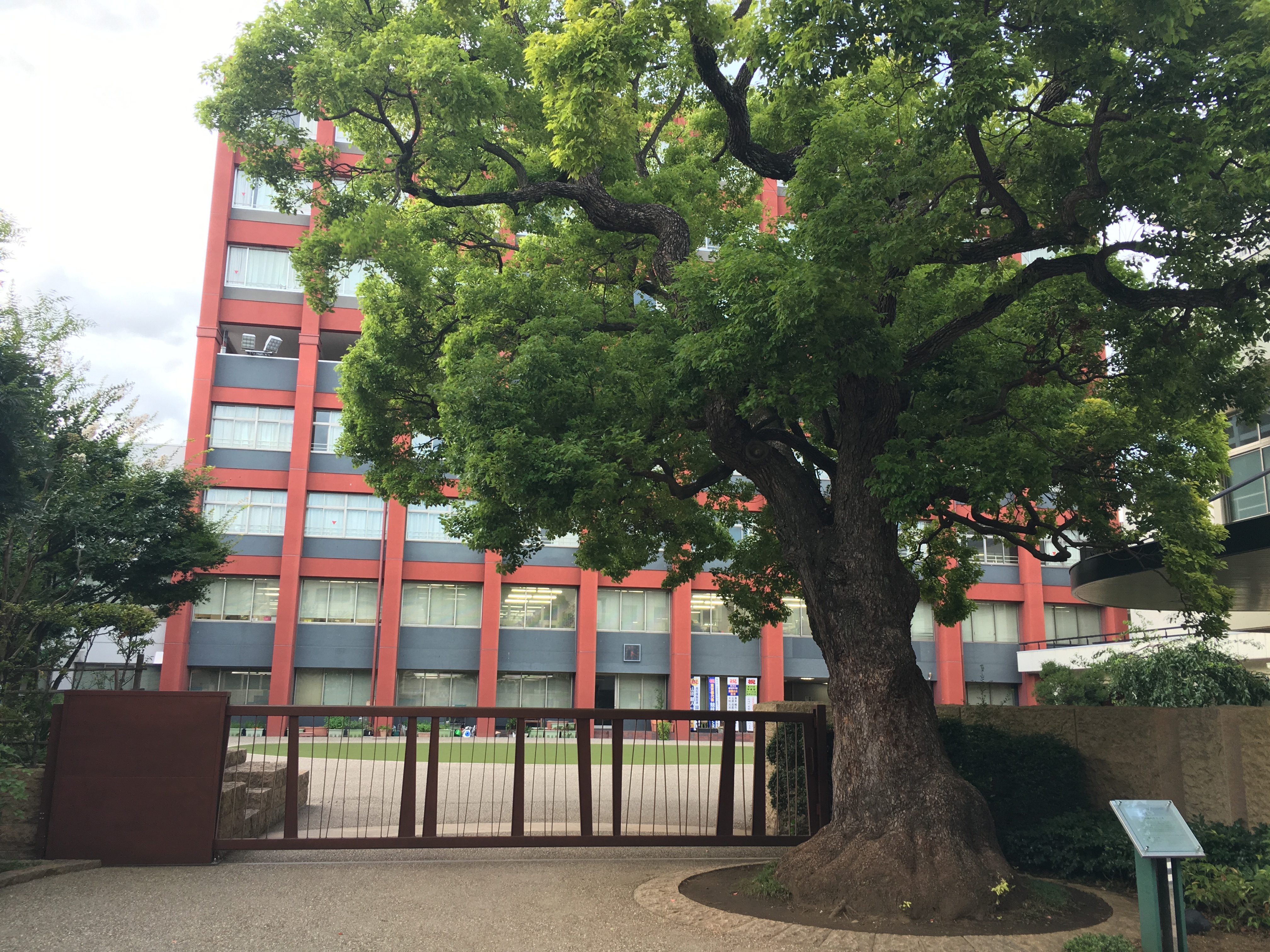

↑伝統を重んじつつも、先進的な授業も取り入れている海城中学高等学校

Q :

実際に漢字力は、上がっているんでしょうか?(笑)

A :

漢字学習に対する抵抗感は多少は減ったかなと思ってます。それから因果関係は分かりませんが、昨年受検した漢字検定で、学校単位ですけど、「最優秀学校賞」という賞をいただいています。

Q :

すごいじゃないですか!少なくとも中学3年生はみんなこのだじゃれ漢字テストを受けているんですよね?

A :

そうです。先徒に「漢字検定の最優秀学校を取れたのも、だじゃれのおかげですかね?」と言ったら、「ないっす、ないっす」って言われちゃいましたけど(笑)

Q :

「ナイス!」じゃなくって!?(笑)いやー、あると思うなぁ。

Q :

漢字テストの問題はお一人で考えているのですか?

A :

そうですね。たまにネットで面白い問題ないかなぁと検索したりはしますが。

Q :

これはなかなか大変ですよね?

A :

扱うべき漢字が先に決まっている中で、文脈として成立させなくてはいけないというのが難しいところですね。前後の文脈から確実に「この漢字」というのが分かってもらえないと、本来の漢字テストの目的が果たせないので。

Q :

出す漢字は決まっているけど、そこからいかにだじゃれを入れた文脈にするかということですね。これはすごいトレーニングですね!

A :

問題を作りながら「これでいいのか?」と割と辞書を引きますね(笑)

Q :

先生が一番勉強になってるんじゃないですか(笑)

A :

同音異義語とかすごい調べます(笑)

Q :

テスト以外に授業中にだじゃれを使うこともあるんですか?

A :

生徒を叱る時に使うことがありますね。叱るというよりも、うまく答えられなかった時に、だじゃれを使ってたしなめる感じですけど。

Q :

何か具体的に覚えているものはありますか?

A :

漢文の「いかん」には「如何」と「何如」の2つのパターンがあって意味が違うんですけど、翌週の授業で違いを聞いたら答えられない生徒がいたので、「それはちょっとイカンでしょ」って指摘をしました(笑)

Q :

結果、どうなりました?

A :

答えられなかった生徒も教室も「ほわん」としてましたね(笑)

Q :

素晴らしい!「場を和ませるために意図的に使う」、まさにダジャリーダーですね!

A :

それから50分の授業中、生徒の集中をずっと保ち続けるのは大変です。雑談を入れるとどうしても時間を使い過ぎてしまうので、生徒の注意をパッと引きつけたい時にだじゃれは有効ですね。

Q :

話にちょっとした変化をつける訳ですね。

A :

先日、漢文を訳していた時、「亭長」という登場人物が出てきて、自分に謙称を用いてへりくだって話す場面がありました。そこで、「つまり亭長は『丁重』な態度で接しているわけだよね」と生徒に伝えたら、「やるじゃん」と反応がありました(笑)

Q :

確かに難しい漢文を一方的に話し続けたら、チンプンカンプンですもんね(笑)

A :

たまに失敗して微妙な空気になることもありますけどね。

Q :

だじゃれ活用について、何かお困りごとはありますか?

A :

作り方が生徒に読まれてきているので、もっとバリエーションを増やしたいですね。

Q :

今でも十分に使いこなしていると思いますが、「子音ずらし」も取り入れると幅が広がるかも知れませんね。

A :

子音ずらし?

Q :

たとえば、「教師ミョウリ」だったら「今日は妙に授業がうまくいって教師ミョウリ冥利につきる」とか。韻を踏む感じですね。4文字とか5文字とかの長い言葉だと「子音ずらし」は使いやすいんですよ。他には「バンシャクに男爵を肴にビールを飲む」とか。これを使えばかなりバリエーションが増やせると思いますよ。

A :

なるほど!

「彼女はあんなモダンな家でダンナと暮らしている」とか!二の矢、三の矢を使えるといいかも!

Q :

いいですね!

A :

中1から持ち上がりでずっと同じ生徒たちを見ているので、生徒たちに「そろそろ終わりにしていい?」って聞いたら、「まだまだ」って言われちゃいました(笑)

Q :

生徒さんたちも期待してるんですね。

A :

「じゃ、がんばるから、お前らも勉強がんばれ。テストの点数が落ちてきたら、やらないよ」って伝えてます(笑)

Q :

いい感じですね。これからも是非、「だじゃれ漢字テスト」を続けてください!

<あとがき>

本文中にも紹介のあった「コミュニケーション授業」は、中学2年生の生徒たちが様々な業界・ジャンルで仕事をしている大人たちにインタビューしてその人の人生を物語として書き起こし、演劇として表現するという総合的な学習機会です。

私もここ数年、ゲストスピーカーの一人として協力をさせていただいていますが、働く大人を知るキャリア教育の要素も含まれていて、とても素晴らしい取り組みです。

今回、「だじゃれ漢字テスト」のお話を伺って、あらためて同校には、生徒たちの意欲や将来性を引き出すような先生方の取り組みを許容する、自由かつ先進的な校風があると感じました。そんな教育を受けている海城中学高等学校の生徒たちの未来は、果てしなくデッカイジョウ!!

インタビュー&レポート by 鈴木ひでちか