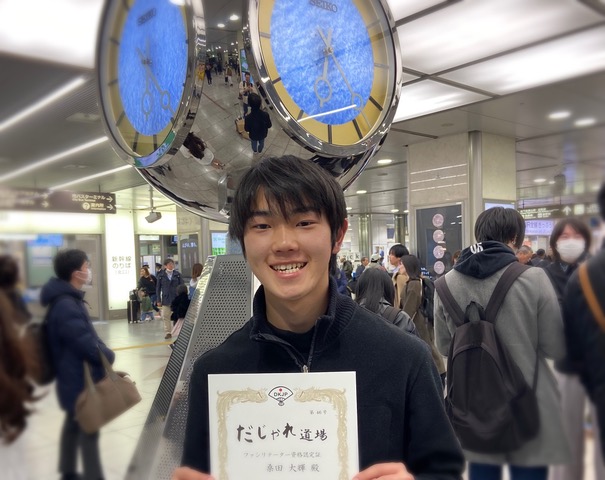

注目のだじゃらー Vol.21 松井 淳さん

- お名前:松井 淳(まつい あつし)

- 生年月日:1982年8月17日

- 出身:静岡県御殿場市

- 職業:カルビー株式会社 マーケティング本部 素材スナック部 じゃがりこ課 課長

- 趣味:ボードゲーム

- 私にとってのだじゃれ:おいしさと楽しさの架け橋

今回のゲストは、「食べ出したらキリンがない」のキャッチフレーズでお馴染みの大人気スナック菓子“じゃがりこ”のブランドマネジャーである、カルビー株式会社じゃがりこ課の松井課長。富山テレビ制作の『ダジャレ~ヌーボー』で楽しそうにだじゃれの話をされていた松井課長のお姿に好感を覚え、是非お会いしたいと思っていたところ、今回のインタビューが実現しました!!

Q :

じゃがりこが誕生してどのくらいになるんですか?

A :

1995年に誕生して、今は23年目を迎えています。

Q :

これまで何種類くらい発売されたのでしょう?

A :

だいたい110種類くらいですね。ちょうど10月23日の「じゃがりこの日」(初めてじゃがりこが発売された日)に合わせて、新たに地域限定商品が4品同時に発売されます。4つの商品を同時に作るのは初めてだったので、なかなか大変でした。

Q :

関東圏はこちらの商品ですか?

A :

そうですね『関東のりだし味』で「ノリノリだし」。このだじゃれはすぐに浮かびました(笑)

Q :

関東だけに感動的な(笑)

A :

あー、それもありましたね!

Q :

いつもパッケージに入っている、だじゃれを楽しみにしています。これは発売当初からあったものなんですか?

A :

実は最初は入ってなかったんです。元々、開発担当者がかっぱえびせんの「やめられない止まらない」にあやかって、「食べだしたらキリンがない」というキャッチフレーズを考案しました。パッケージにキリンのイラストと吹き出しで入れるようになったのは、発売して3年ほど経ってからになります。

↑カルビー本社の受付に陳列されていた歴代の「じゃがりこ」!!

Q :

「食べだしたらキリンがない」のフレーズは発売当初からあったんですね。1995年発売とのことですが、松井さんご自身はいつからじゃがりこを担当されているんですか?

A :

私は2011年からです。責任者という意味では、5,6番目くらいでしょうか?

Q :

ということは、脈々と色々な方が開発に携わって来たわけですか?

A :

そうですね。まだ現役でいらっしゃいますが、当初の開発担当者がだじゃれ好きで、引き継いだ我々も認めてもらえるよう、一生懸命だじゃれを考えています(笑)

Q :

松井さんご自身がじゃがりこを担当されたきっかけは?元々、言葉遊びがお好きだったんでしょうか?

A :

好きでしたね。子どもの頃はお笑い芸人になりたかったんです(笑)カルビーに入って営業の仕事を7年ほどやっていたのですが、じゃがりこ担当の社内公募があって、看板商品ですし、若い人に楽しいことを発信しているブランドだったので、「是非やってみたい!」と手を挙げました。カルビーはお菓子の会社ですが、こうして楽しいブランドに関わることができて嬉しく思っています。

Q :

だじゃれフレーズにはどんな想いや意図が込められているのでしょう?

A :

まず、お客様に商品を知って欲しいという想いがあります。例えば今年『たらこバター味』をリニューアルしたのですが、「たらこ感アップしたら、こんなに幸せ」のように商品の特徴をポジティブに伝えられるようなだじゃれが理想です。

Q :

商品PRのねらいがあるんですね。

A :

そうですね。各商品には二つのだじゃれが入っていて、一つはコミュニケーションスペース。先ほどの『たらこバター』のように商品の紹介をする場所です。もう一つがデザインバーコード。こちらはお客様にだじゃれを楽しんでもらおうということで、バーコードのデザインに合っただじゃれになっています。

Q :

バーコードの方は結構、自由度が高いんですか?

A :

そうですね。こちらはデザインバーコード社さんという会社さんと一緒に作っていて、だじゃれよりもデザイン重視ですね。カップを手に取りながら、会話のきっかけになってもらえたらと思いますし、一人で食べていてもクスッとなってもらえたらそれだけでも嬉しいです。

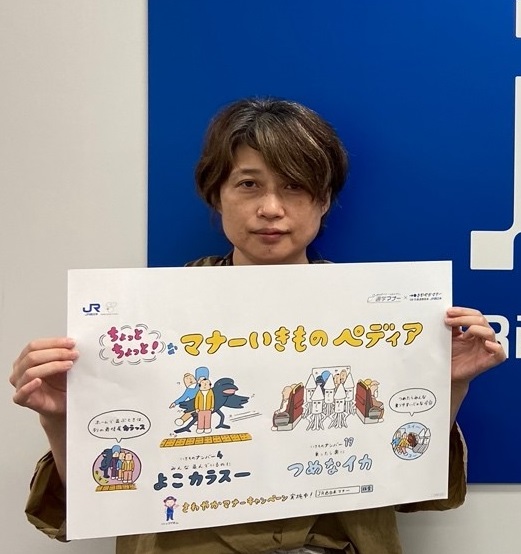

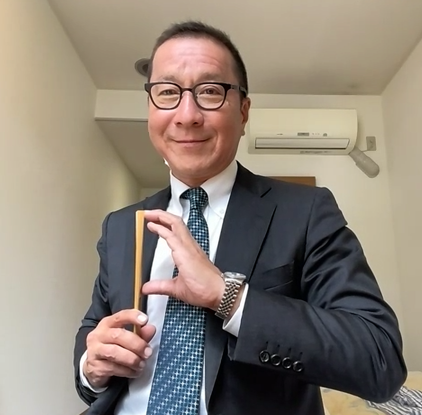

↑笑顔で嬉しそうに説明をされる松井さん(右)商品への想い入れが伝わって来ます。

Q :

実際にお客様からのだじゃれに対する反響は如何ですか?

A :

SNSで商品の感想やパッケージのことを書いてくださることがよくあります。「ちょっと無理やりだけど面白いね」とか「このくだらなさが好き」とか書いてあったりして、日々、励みになっています(笑)

Q :

だじゃれの反響はやっぱり気になりますか?

A :

気になりますね。できるだけ伝わりやすいフレーズを選ぶようにはしていますが、それがきちんと伝わっているかな?とか、面白いと思っていただけてるかな?とか。商品の味の出来ばえはもちろんですが、そういう細部にもこだわっています。だじゃれだけの感想を取り上げた調査まではできていないんですけどね。

Q :

ぶっちゃけ、だじゃれは売上に影響するんでしょうか?(笑)

A :

う~ん、だじゃれは・・・(笑)でも、もしかしたらリピートにはつながるのかも知れません。最初は皆さん味で商品を選ばれると思いますが、味わいながらパッケージを見ていただいて気に入ってリピート、という感じで。売上とだじゃれの相関関係は出したことがないですが、自分の中で会心のだじゃれが入った商品は売上が良かったりしますね(笑)

Q :

これまでの自信作を教えてください。

A :

3つあります。1つ目が『レモン&ペッパー』味で「この味、優レモン。」。これはスパーンと決まりました。

Q :

きれいですね!

A :

2つ目は『韓国のり味』で「コリアぁうまい!」。

Q :

これもうまいですねぇ~。

A :

「韓国」を「コリア」に変えるあたり、洒落てるなと(笑)

Q :

自画自賛ですね(笑)。

A :

最後は『アボカドチーズ』味で、「食べてくれて、どうもアボカド」です。アボガドはなかなか浮かばなかったのですが、1週間くらい考えていたらふと出てきました(笑)

Q :

確かに「アボガド」はハードルが高い!言葉によっては考えるのが難しそうですね。

A :

そうなんです。『肉じゃが味』は「おいしくてパニックじゃが~」とか、『北海道ザンギ味』は「ボーイズ・ビー・ザンギシャス」とか、なかなか苦労しました。

Q :

北海道大学クラーク博士の「Boys, be ambitious」に掛けている訳ですね。お見事!

A :

最近は長い名前も増えてきたので・・・。『塩とごま油味』では、「ごまあブラボー!」「自信作らしーお」と、なんとか捻り出したものもありました。

『レモンペッパー味』

「この味、優レモン。」

『韓国のり味』

「コリアぁうまい!」

『アボカドチーズ』

「食べてくれてどうもアボカド」

Q :

これはかなり大変そう(笑)どういうプロセスを経てネーミングは決まるんですか?

A :

まずは味が先に決まります。発売の1年くらい前から味を作り込み始めて、パッケージデザインを作り始めるのが半年前。味もデザインも整った状態で「これをどう表現しようかな?」と最後の最後にだじゃれは考えています。

Q :

よいアイデアがすぐに出てくるものなんですか?

A :

私も含めて4名のメンバーで苦労しながら考えています。私の場合は仕事中はあまり考えられないので、電車の中だったり、帰宅してテレビを見たりしながら考えていることが多いですね。ブツブツ言いながらアクセント変えてみたり、できるだけオリジナルで世にないものを考えています。たまにネットを見たりすることもありますが、僕らの場合はそのまま使えるようなものはないことが多いので。

Q :

そうですよね。だじゃれって「ふとんが吹っ飛んだ」のような定型句ではないものを考えるのに醍醐味がありますよね。だじゃれ協会では、誰でもだじゃれが作れるようになるよう、だじゃれの作り方をパターン化して紹介しています。例えば、先程の「アボガドとあぼかど」だったら「子音ずらし」ですし、「英語化」だと「台所をキッチンと片付ける」とか(笑)

A :

韓国のり味の「コリアうまい」がそうですかね?

Q :

そうです!(笑)

A :

あまり英語化はやっていなかったので、すごいヒントになります(笑)

Q :

「だじゃれ発想シート」といって曼荼羅チャートを応用したシートを使って、音が似たことばを量産するんです。

A :

すごいですね!泉のように涌いてきそう。

Q :

日夜、考え続けている皆さんの方がすごいと思います。一番ひらめく場所や瞬間ってあったりしますか?

A :

子どもが生まれる前はお風呂の中だったんですが、今は電車の中が多いですかね。トイレも集中して考えやすいんですけど。電車だと中吊り広告やビジョンがあったり、人がいたりするので、そこから色んな刺激を受けてポンと出てきたりします。グーッと入り込むよりは雑音や刺激があった方が出やすいような気がします。

Q :

最後に松井さんにとって「だじゃれ」とは?

A :

深いですね~(笑)

「おいしさと楽しさの架け橋」ですかね。じゃがりこのおいしさと楽しさを伝える最高のツールなのかなと。小さい頃から人に笑ってもらうことが好きだったので、仕事でそういうことができているのは幸せだなと感じます。

Q :

私も出張の度にご当地じゃがりこを子どものお土産に買って帰っています。これからもさらに子どもとの会話を楽しんでみようと思います。今日は楽しくておいしいお話をありがとうございました!

<あとがき>

インタビューで印象的だったのが、だじゃれフレーズ制作は、「だじゃれありき」ではなく、「フレーバー(味付け)ありき」であるという点。だじゃれは言葉によってはパッと振れーばー出る訳でもないので、商品開発の難しさを感じました。常にスッキリンとはいかないかも知れませんが、今後も傑作の誕生を楽しみにしたと思います!

インタビュー&レポート by 鈴木ひでちか